L’exclusivité territoriale : un principe fondateur en mutation

L’exclusivité territoriale reste une pratique courante dans les réseaux de distribution et de franchise. Elle permet d’attribuer à un partenaire une zone géographique précise dans laquelle il peut développer son activité sans craindre la concurrence directe de la même enseigne. Historiquement, cette stratégie sécurisait l’investissement du franchisé et rassurait les premiers partenaires d’un réseau en construction.

Cependant, le contexte économique et commercial a profondément changé. Le commerce en ligne, la livraison à domicile, la mobilité accrue des consommateurs et la multiplication des formats de points de vente bousculent la pertinence d’exclusivités trop rigides. Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si ces clauses sont utiles, mais comment les concevoir pour qu’elles restent efficaces et favorisent réellement la croissance d’un réseau.

Un cadre juridique strict mais évolutif

Le droit de la concurrence encadre l’exclusivité territoriale avec une règle simple : les restrictions sont admises si elles ne sont pas absolues. En pratique, cela signifie qu’un contrat peut interdire à un franchisé de prospecter activement en dehors de son territoire (publicité ciblée, démarchage direct), mais il ne peut jamais lui interdire de répondre à une demande spontanée.

C’est ce que l’on appelle la distinction entre ventes actives et ventes passives. L’exploitation d’un site internet est ainsi toujours considérée comme une vente passive : un franchisé qui vend en ligne ne viole pas son contrat, même si ses clients se trouvent en dehors de son territoire exclusif. Dans un monde où le digital abolit les frontières, la notion de territoire se déplace donc vers d’autres dimensions : culturelles, linguistiques, logistiques.

Quand l’exclusivité se retourne contre le réseau

Imaginons une enseigne de restauration qui accorde à ses premiers franchisés de vastes zones d’exclusivité. Ce choix paraît logique à court terme : il rassure les partenaires et leur garantit une rentabilité sécurisée. Mais quelques années plus tard, l’enseigne se heurte à de nombreuses limites.

Elle découvre, par exemple, que son concept fonctionne aussi très bien en kiosques installés dans des centres commerciaux ou des gares. Ces formats plus légers répondent à une clientèle différente de celle qui fréquente un restaurant traditionnel. Pourtant, comme ces territoires sont déjà inclus dans l’exclusivité d’un franchisé, l’enseigne ne peut pas s’y implanter. Elle laisse alors le champ libre à ses concurrents.

Le même problème surgit avec la livraison. Les ventes en ligne et la commande via plateformes représentent désormais une part essentielle de l’activité dans la restauration. Certains restaurants franchisés génèrent ainsi jusqu’à 20 % de chiffre d’affaires supplémentaire grâce à la livraison. Mais si le contrat d’exclusivité n’a pas prévu cette possibilité, l’enseigne se prive de la possibilité de développer un réseau parallèle de “dark kitchens” ou de proposer ses services dans des zones encore non couvertes.

Autre impasse : la segmentation du marché. Avec le même savoir-faire, une enseigne pourrait lancer une déclinaison plus accessible ou au contraire plus haut de gamme. Mais si son contrat d’exclusivité territoriale couvre non seulement une zone mais aussi l’intégralité du savoir-faire, elle bloque toute évolution conceptuelle.

Ces exemples montrent que l’exclusivité, pensée au départ comme un bouclier, peut rapidement se transformer en carcan. Elle empêche l’enseigne de saisir des opportunités de croissance, réduit sa flexibilité et freine son adaptation aux évolutions du marché.

Vers une approche plus souple et plus intelligente

À l’ère digitale, l’exclusivité territoriale ne peut plus se limiter à tracer des frontières fixes sur une carte. Le territoire d’un point de vente ne s’exprime pas uniquement par sa localisation géographique : il se définit aussi par les flux de mobilité, les pratiques culturelles, les comportements de consommation et même par la logistique nécessaire à la livraison. C’est pourquoi une exclusivité pertinente doit être pensée avec souplesse et évolutivité.

L’objectif reste le même : garantir à chaque franchisé un potentiel suffisant pour exploiter son concept durablement. Mais pour y parvenir, il ne suffit plus d’estimer une zone théorique ; il est indispensable de comprendre réellement d’où viennent les clients des magasins existants. À mesure que le réseau grandit et que les formats se diversifient – kiosques, points de vente en gare, dark kitchens, retail parks – les zones de chalandise se transforment. Leur taille, leur densité et leur composition évoluent, rendant cruciale une mesure précise et actualisée.

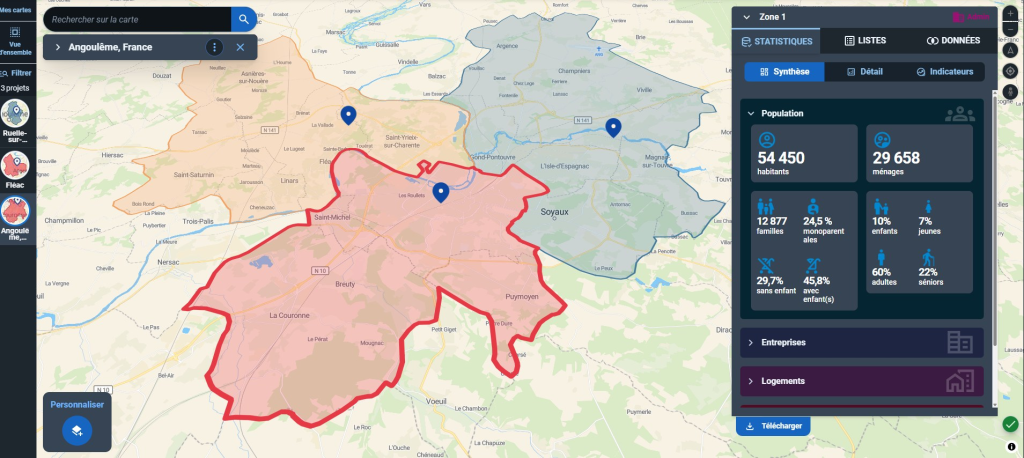

C’est là que l’analyse géomarketing devient un outil stratégique incontournable. GEO Business permet par exemple d’importer les fichiers clients et de cartographier leur provenance. Les discussions avec les franchisés s’appuient alors sur des données objectives : on peut comparer la zone théorique avec la zone réellement fréquentée, identifier les chevauchements ou au contraire les vides, et ajuster les exclusivités de manière rationnelle. Cette approche factuelle apporte transparence et crédibilité, et surtout, elle ouvre la voie à une gestion beaucoup plus agile des territoires.

En intégrant ces analyses dans la réflexion contractuelle, l’exclusivité cesse d’être un carcan. Elle devient un cadre protecteur, capable de s’adapter aux mutations du marché et aux nouveaux usages des consommateurs.

GEO Business : transformer la donnée en stratégie territoriale

C’est précisément dans ce contexte que l’outil GEO Business prend tout son sens. Les décisions liées aux exclusivités territoriales ne peuvent plus se baser uniquement sur l’intuition ou sur une vision figée du marché. Elles doivent s’appuyer sur une analyse géomarketing fine et évolutive, et sur des données précises et complètes.

Grâce à GEO Business, les réseaux disposent d’une plateforme capable d’analyser le potentiel réel d’un territoire. L’outil permet d’évaluer la population, les comportements de consommation, les flux de mobilité et la présence de concurrents. Cette vision claire aide à déterminer si une exclusivité territoriale est pertinente, si elle doit être élargie ou au contraire limitée.

La solution permet également de simuler différents scénarios de découpage territorial et d’anticiper les zones de chalandise. Un franchiseur peut ainsi identifier des opportunités inexploitées, repérer les chevauchements éventuels et réajuster ses zones sans léser ses franchisés. Enfin, GEO Business facilite la mise à jour régulière des territoires, en tenant compte des évolutions démographiques, économiques ou sectorielles.

En d’autres termes, GEO Business transforme les exclusivités territoriales en véritables leviers de croissance : elles ne sont plus seulement protectrices, elles deviennent stratégiques.

Conclusion : protéger, mais surtout développer

Les exclusivités territoriales conservent une utilité certaine, à condition de ne pas être envisagées comme une barrière rigide mais comme un outil évolutif. Dans un environnement où la digitalisation et les mutations des modes de consommation redessinent les règles du jeu, il est essentiel de penser des zones intelligentes, agiles et adaptées à chaque contexte.

Avec GEO Business, les franchiseurs et les enseignes disposent enfin d’un allié pour concilier protection des partenaires et optimisation du développement. L’exclusivité territoriale cesse alors d’être une contrainte : elle devient un moteur de performance durable.